2025.09.24

利益を出すためには費用に注目しましょう~費用の固変分解と変動損益計算書の活用~

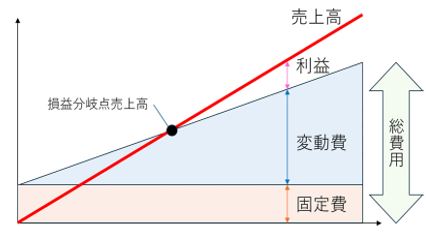

中小企業の経営者にとって、「なぜ利益が思うように残らないのか?」という悩みは尽きません。その答えを見つける鍵となるのが、固定費と変動費の分解(固定分解)と「変動損益計算書」の活用です。

【固定分解とは?】

企業の費用は、大きく「固定費」と「変動費」に分けられます。固定分解とは自社で発生しているどの経費が固定費で、どの経費が変動費になるかを分ける作業を指します。

・固定費:売上に関係なく発生する費用(家賃、人件費、減価償却費など)

・変動費:売上に応じて増減する費用(材料費、外注費、配送費など)

【固定分解のヒント:固定費と変動費を簡単に分類する方法 】

固定分解とは、企業の費用を「固定費」と「変動費」に分ける作業です。しかし、実際に分類しようとすると「どっちに入れるの?」と迷うことがあります。そこで、初心者でも簡単に固定分解できる2つのヒントをご紹介します。

1.売上との関係性で判断する

・売上が変わると一緒に増減する費用⇒変動費に分類

・売上が変わってもほぼ一定の費用⇒固定費に分類

2.変動損益計算書とは?

会社の費用を「固定費」と「変動費」に分けて整理したら、変動損益計算書を作成してみましょう。通常の損益計算書(PL)では、売上から全費用を引いて利益を計算しますが、損益計算書では次のように計算します。

・売上高-固定費=限界利益

・限界利益-固定費=営業利益

「限界利益」とは、売上から変動費を引いた額のことで、商品やサービスを販売した際に、固定費を除いた直接得られる利益をいい、事業の収益性を測る重要な指標です。

3.損益分岐点を計算する

損益分岐点とは、「売上が固定費と変動費を賄える最低限の水準」(売上から変動費を引いた額(限界利益)が、ちょうど固定費をカバーできる売上高)を指します。固変分解をすることで、売上高がいくらになれば、利益を出すことができるかを計算することができます。計算式は以下の通りです。

・損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率

引用元:中小機構 東北本部「計画経営」のススメ

※「数字に基づいた経営」を実践し、利益体質の企業へと成長させていきましょう。

新規開業・事業承継をご検討の方は(株)ミズへお気軽にご相談ください。